歯の仕事図鑑 〜それぞれの歯の役割〜

投稿日:2025年3月15日

カテゴリ:スタッフブログ

こんにちはトリートメントコーディネーターの米田です(#^.^#)

私たちの歯は、それぞれに大切な「仕事」を持っています。ただ食べ物を噛むだけでなく、食べ方のサポートや、噛み合わせのバランスをとる役割も担っています。ここでは、歯の種類ごとにどんな「仕事」をしているのか、詳しく紹介します。

歯の仕事図鑑 〜それぞれの歯の役割〜

1. 前歯(切歯):食べ物を噛み切るカット職人

前歯(切歯)は、主に食べ物を噛み切る役割を持ちます。ナイフのような働きをしていて、食事の最初のステップを担当します。

中切歯(中央の前歯)

- まっすぐな面で食べ物を噛み切る

- 平べったく大きめで、真ん中に2本並んでいる

- 発音にも影響し、特に「サ行」や「タ行」の発音を助ける

側切歯(中切歯の隣)

- 中切歯のサポート役として、細かいカットを担当

- 中切歯より少し小さめで、鋭さがある

- かみ合わせのバランスを調整する重要な歯

2. 犬歯(糸切り歯):噛み合わせを守るボディガード

犬歯は、口の中で一番とがっている歯で、主に肉などの繊維質な食べ物を引き裂く役割を持ちます。さらに、「犬歯誘導」という重要な仕事もこなします。

- 肉などの繊維質な食べ物をしっかり引き裂く

- 顎を横に動かしたときに、奥歯を守る(犬歯誘導)

- 噛み合わせのガイド役として、歯全体の負担を軽減

犬歯がうまく機能しないと、顎に負担がかかりやすくなり、顎関節症や歯のすり減りにつながります。しっかりとした噛み合わせを維持するために、犬歯の健康はとても大切です。

3. 小臼歯(前臼歯):噛み合わせの調整役

犬歯の後ろにある小臼歯は、食べ物を細かく砕いて噛みやすくし、さらに噛み合わせのバランスをとる役割を持っています。大臼歯(奥歯)の補助的な存在ですが、非常に重要な歯です。

第1小臼歯

- 上の第1小臼歯は、下あごの動きを固定し、安定させる

- 犬歯ほどとがっていないが、平らな部分と尖った部分を持つ

第2小臼歯

- かみ合わせの安定を保つ役割

- 奥歯に近い形で、すりつぶしのサポートをする

小臼歯が失われると、奥歯の負担が増え、噛み合わせが崩れやすくなります。

4. 大臼歯(奥歯):食べ物をすりつぶすミル職人

大臼歯は、食べ物を細かくすりつぶし、飲み込みやすくするための歯です。噛む力が最も強く、「ミル(石臼)」のように食べ物を細かく砕く役割を持っています。

第1大臼歯(6歳臼歯)

- 食べ物をすりつぶすメインの仕事を担当

- 6歳頃に生えるため、「6歳臼歯」とも呼ばれる

- もっとも大事な奥歯で、ここが虫歯になると噛む力が大幅に低下する

第2大臼歯(12歳臼歯)

- 噛み合わせをさらに強化し、全体のバランスを整える

- 12歳前後に生えてくる

第3大臼歯(親知らず)

- 個人差があり、必ずしも機能しないこともある

- 生える時期や生え方にバラつきがあり、抜くことが多い

大臼歯が失われると、噛む力が大幅に低下し、消化にも影響します。また、他の歯が傾いてしまい、噛み合わせが崩れることもあります。

5. 犬歯誘導の重要性

「犬歯誘導」とは、顎を横に動かしたときに犬歯が先に当たることで、奥歯に余計な負担がかからないようにする仕組みです。

- 犬歯は根が長く強いため、顎の動きをしっかり支えることができる

- 奥歯に強い力が加わると、歯がすり減ったり、破折するリスクがある

- 犬歯誘導があることで、顎関節への負担も減り、全体の噛み合わせが安定する

犬歯が削れてしまったり、抜けてしまった場合、この誘導がうまく機能しなくなり、奥歯や顎に負担がかかりやすくなります。

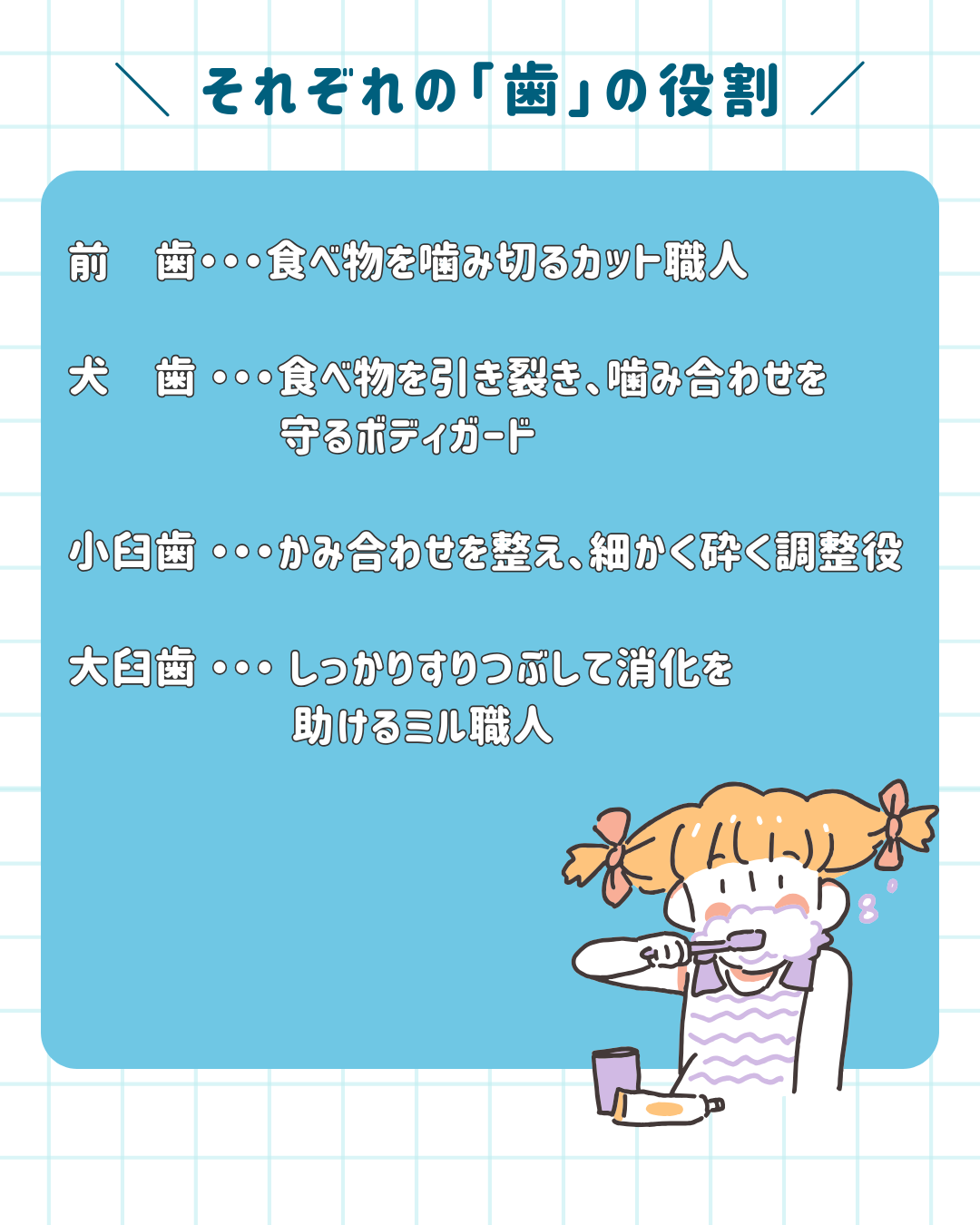

まとめ 〜歯のチームワーク〜

歯は、それぞれが役割を持ち、チームとして機能しています。

- 前歯(切歯) → 食べ物を噛み切るカット職人

- 犬歯 → 食べ物を引き裂き、噛み合わせを守るボディガード

- 犬歯誘導 → 奥歯と顎を守る大切な仕組み

- 小臼歯 → かみ合わせを整え、細かく砕く調整役

- 大臼歯(奥歯) → しっかりすりつぶして消化を助けるミル職人

こうしてみると、歯はただの「硬いもの」ではなく、それぞれが専門的な仕事をしていることがわかります。大切な歯を長く健康に保つために、日々のケアをしっかり行いましょう。

■ 他の記事を読む■